デザインを始めたばかりの頃、「素材ってどこで探せばいいの?」「フリー素材って本当に使っていいの?」と悩んだ経験はありませんか?

実は、プロのデザイナーも素材集めには試行錯誤しています。私自身、駆け出しの頃は「素材サイトはたくさんあるのに、実際にデザインで使える素材が見つからない…」という壁にぶつかりました。デザインのトンマナや写真の統一感を考えると、使える素材は意外と限られるんですよね。

デザイナーが素材を選ぶ際に重視するのは、画質・構図・顔の印象といった実用的なポイントです。オリジナリティはデザインでカバーできるため、まずは「使いやすい高品質な素材」を見つけることが最優先。

この記事では、初心者でもプロのように素材を使いこなせるよう、具体的な入手方法や選び方のコツを解説していきます。

デザイナーが使う素材の種類と入手方法

デザイナーが仕事で使う素材は、大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれに特徴があり、案件の内容や予算によって使い分けられています。

ここからは、それぞれの入手方法と具体的な活用シーンを詳しく解説していきます。自分のデザインワークに合った素材の集め方が見つかるはずです!

自分で素材を作成する(手描き・AI生成)

デザイナーが自作する素材には、手描きイラスト・AI生成などがあります。オリジナル素材なので独自性が高く、フリーや有料素材では補えない表現が可能です。

ただし、正直なところ私自身はあまり素材を自作しません。理由はシンプルで、時間と手間がかかるからです。実案件のデザインでは、スピード感も求められるため、既存の高品質素材を活用する方が効率的なんですよね。

とはいえ、AI生成ツール(Adobe Fireflyなど)を使って、ちょっとしたグラフィックやテクスチャを作ることはあります。また、既存素材の切り抜き加工をして、デザインに合わせて調整することも多いです。

自作素材は時間がかかる一方で、クライアントの要望次第では「唯一無二のビジュアル」が必要になるケースもあります。案件の性質や予算、納期を見極めて判断することが大切です。

自作素材は理想だけど、現実的には効率とクオリティのバランスが重要。無理に自作せず、既存素材を活用するのもプロの判断です

クライアントから提供される素材

案件によっては、クライアントから素材が提供されることがあります。企業ロゴ、商品画像、社員の写真、既存デザインデータなど、手元にある素材をそのまま活用できるパターンです。

ただし、私の経験上、中小企業や個人事業主のクライアントからは素材提供されないケースが多いです。理由は、忙しくて写真を準備する時間がなかったり、「どんな写真を撮ればいいかわからない」という状況で、デザイナーに素材選びも含めて任されることが多いんですよね。

また、素材を提供してもらえたとしても画質が悪いことがよくあります。画像サイズが小さくて拡大すると荒れてしまったり、背景に他の人が映り込んでいて使えなかったり…。後からモザイク処理を入れる手間が発生することもあります。

クライアント提供素材を使う際は、事前に画質やサイズ、使用可能な範囲を確認しておくことが重要です。素材の品質次第でデザインの仕上がりも変わるため、早めのチェックがトラブル防止につながります。

私はクライアント素材は『もらえたらラッキー』程度に考えてます。基本は自分で素材を用意する前提でいた方が安心ですよ。

購入して利用する素材(有料・フリー)

フリー素材や有料素材サイトから入手する方法は、デザイナーにとってポピュラーな素材調達手段です。写真AC、Adobe Stock、PIXTAなどを利用すると、手軽に高品質な素材を入手できます。

私自身は、小規模な制作会社で働いているため、有料素材を使うケースはほとんどありません。クライアントの予算の関係上、フリー素材やAdobe Stockの無料素材で対応することがほとんどです。

ただし、フリー素材を使う際には商用利用が可能かどうかを必ず確認しています。ネット上の「拾い画」は絶対に使わず、利用規約が明記されている信頼できるサイトからのみダウンロードするのが鉄則です。

逆に言えば、限られた素材でもデザインの工夫や加工次第でクオリティは十分に高められます。フリー素材中心の制約がある環境だからこそ、デザイン力が鍛えられたと感じています。初心者の方も、まずはフリー素材を使いこなすスキルを磨くことをおすすめします。

素材の良し悪しよりも、デザインでどう見せるかが重要。フリー素材でも十分プロ級のデザインは作れます!

プロのデザイナーが使う有料素材サイト3選

有料素材サイトは、フリー素材では見つからない高品質な写真やイラストが手に入るのが魅力です。ここでは、プロのデザイナーが実際に利用している代表的な有料素材サイトを3つ紹介します。

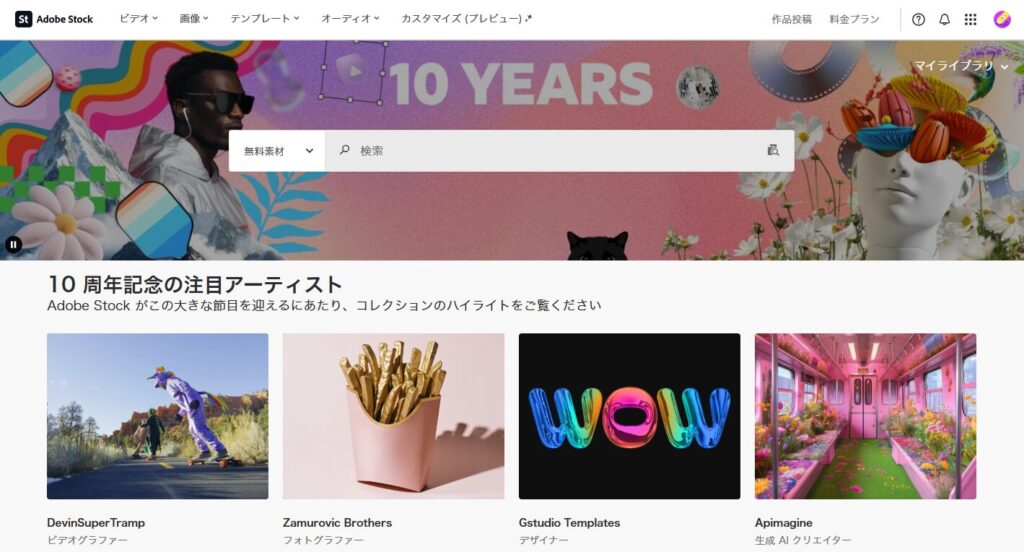

①Adobe Stock|安心と信頼のAdobe、素材の豊富さが魅力

私が最もよく使っているのがAdobe Stockです。写真だけでなく、ベクター素材、アイコン、あしらい素材まで幅広く揃っており、デザインの幅が広がります。

高画質なので、コーディング時に画像が荒れる心配もなく、安心して使えるのが大きなメリット。Adobe Creative Cloudを契約していれば、無料で使える素材も多いため、コストを抑えながら活用できます。

ただし、本格的に利用するとなると料金が高めなのがネックです。予算に余裕がある案件や、クオリティ重視のプロジェクトで活用するのがおすすめです。

- 素材数が豊富(写真・ベクター・アイコン・あしらいなど)

- 高品質でコーディングにも対応可能

- 商用利用OK

- 料金がやや高め

私はAdobe Stock中心ですが、案件の内容や予算に応じて使い分けるのがベスト。まずは無料トライアルや少量プランで試してみましょう!

②Shutterstock|世界中のあらゆるジャンルを網羅

Shutterstockは、世界中のクリエイターが投稿する膨大なコレクションが魅力です。日常的なシーンから特殊なニッチなテーマまで、幅広いジャンルの素材が揃っています。

日本人モデルの写真も充実しており、国内向けのデザインにも対応しやすいのがポイント。素材に偏りがなく、どんなプロジェクトでも使いやすいバランスの良さが特徴です。

新規登録で10画像無料になるキャンペーンもあるため、まずは試してみるのも良いでしょう。

https://www.shutterstock.com/ja

- あらゆるジャンルの素材が揃う

- 日本人モデルの写真も多数

- 商用利用OK

- 新規登録特典あり

③PIXTA|高クオリティの日本人素材が満載

PIXTAは、日本の風景や文化、ビジネスシーンなど、国内向けデザインに特化した素材が豊富です。特に美容・健康ジャンルに強く、日本人モデルの高品質な写真が多いのが大きな特徴です。

料金プランは「定額制」と「単品購入」の2種類。単品購入は550円〜と手軽ですが、月に3点以上使う場合は定額制プランがお得です。ただし、定額制は年払いにしないと割高になるため、利用頻度に応じて選ぶのがポイントです。

国内案件が多いデザイナーや、日本人素材を頻繁に使う方には特におすすめのサイトです。

- 日本人モデルの高品質写真素材が豊富

- 美容・健康ジャンルに強い

- 商用利用OK

- 定額制は年払い推奨(月払いは割高)

フリー素材横断サイト3選

フリー素材を効率よく探すなら、複数のサイトを一度に検索できる「横断検索サイト」が便利です。ここでは、デザイナーがよく使う代表的な横断検索サイトを3つ紹介します。

①O-DAN(オーダン)|世界のフリー素材を横断検索

-無料写真素材・フリーフォト検索-1024x566.jpg)

O-DANは、海外の主要フリー素材サイト(Unsplash、Pixabayなど)を一括で検索できるサービスです。日本語で検索しても自動的に英語に変換してくれるため、初心者でも使いやすいのが特徴。

海外サイト中心なので、おしゃれで洗練された写真が多く、グローバルなイメージのデザインに向いています。

- 複数の海外フリー素材サイトを一括検索

- 日本語検索に対応

- 商用利用OK(各サイトの規約を要確認)

②タダピク|45サイトを横断検索できる国内最大級

タダピクは、国内外の約45サイトを横断検索できる便利なツールです。一度の検索で膨大な数の素材にアクセスできるため、時短になります。

ただし、横断検索は便利な反面、素材の質にばらつきがあるのがデメリット。サイトを作るときは写真の統一感が重要なので、複数サイトから素材を集めると雰囲気がバラバラになりがちです。

- 45サイトを一括検索可能

- 国内外の素材に対応

- 素材の質にばらつきあり

③写真AC(ACワークス)|実務で使える日本人素材が豊富

ダウンロードOK-1024x547.jpg)

私がよく使っているのが写真ACです。Adobe Stockでカバーしきれない素材を探すときに重宝しています。最近は生成AIで作られた写真も増えており、実務でも十分使えるクオリティの素材が増えている印象です。

写真ACは1つのサイト内で素材を探せるため、統一感のある素材が見つけやすいのも大きなメリット。日本人モデルやビジネスシーンの写真も豊富で、国内向けデザインには特におすすめです。

- 日本人素材が豊富

- 生成AI写真も充実

- 統一感のある素材が見つけやすい

- 商用利用OK(無料会員は1日の検索・ダウンロード制限あり)

フリー素材を探すコツ|検索ワードを工夫しよう

フリー素材を探すときは、検索ワードの選び方が重要です。例えば「ビジネスマン」で検索しても、思った素材が見つからないことがあります。

そんなときは、Googleで「〇〇 フリー素材」と検索してみたり、具体的なシーンをイメージしてみましょう。「通勤」「出社」「オフィスワーク」など、違う角度から検索すると、求めていた素材に出会えることが多いです。

検索ワードに迷ったら、まずはGoogleで打ってみて、関連ワードを探すのもおすすめですよ。

横断検索は便利ですが、統一感を出したいなら1つのサイト内で探す方がおすすめ。私は写真ACを軸に、足りない部分をAdobe Stockで補っています

商用利用・著作権の基本を知ってトラブルを防ごう

デザイナーとして活動する上で、商用利用・著作権の知識は必須です。「知らなかった」では済まされないトラブルに発展することもあるため、最低限のルールは必ず押さえておきましょう。

商用利用OKかどうかを必ず確認する

私が素材を使う際に必ずチェックしているのは、商用利用が可能かどうかです。フリー素材であっても、「個人利用のみOK」「商用利用は禁止」といった制限があるものも存在します。

利用規約をしっかり読まずに使ってしまうと、後からクライアントや素材提供者とのトラブルに発展する可能性があります。面倒でも、ダウンロード前に必ず確認する習慣をつけましょう。

ネットの「拾い画」は絶対に使わない

以前、職業訓練校の友人が、Google画像検索でヒットした写真をそのままデザインに使おうとしていたことがありました。これは著作権侵害にあたる危険な行為です。

ネット上に転がっている画像は、誰かが撮影・制作したものであり、著作権が存在します。「無料で見られるから使っていい」わけではありません。必ず、利用規約が明記された信頼できる素材サイトからダウンロードしましょう。

初心者が注意すべきポイント

著作権や利用規約について、初心者がつまずきやすいポイントをまとめました。

- 商用利用OKかどうか:フリー素材でも商用NGのものがある

- クレジット表記の有無:素材によっては作者名やサイト名の記載が必要

- 二次配布の禁止:ダウンロードした素材をそのまま他人に渡すのはNG

- 加工の可否:素材によっては加工が禁止されている場合もある

- 利用期限:定額制プランの場合、解約後は使用できなくなることも

デザイナーを目指すなら、著作権の基本は最低限勉強しておきましょう。正しい知識を持つことで、安心してクリエイティブ活動に集中できます。

『知らなかった』では済まされないのが著作権。面倒でも利用規約の確認は必須です。信頼できるサイトから素材を選ぶ習慣をつけましょう

まとめ|デザイナーは目的に合わせて素材を使い分けている

この記事では、デザイナーが素材をどのように集めて活用しているのかを解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。

デザイナーが使う素材は、大きく分けて「自作素材」「クライアント提供素材」「購入素材(有料・フリー)」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、案件の内容や予算、納期に応じて使い分けることが大切です。

私自身、コーポレートサイトのデザインを中心に手がける中で、Adobe Stockの無料素材や写真ACをメインに活用しています。限られた予算の中でも、デザインの工夫次第でクオリティの高い成果物を作ることは十分可能です。

初心者の方は、まずフリー素材を使いこなすスキルを身につけましょう。商用利用OKかどうかを確認し、著作権の基本を理解した上で、安心して素材を活用してください。

素材選びに迷ったら、この記事で紹介した横断検索サイトや有料素材サイトをぜひ試してみてくださいね。素材の質とデザイン力を磨いて、理想の作品を作り上げましょう!

素材は『集める』だけでなく『選ぶ力』が重要。たくさんの素材に触れて、自分の引き出しを増やしていきましょう!

素材探しは量より質!自分のデザインに合う”使える素材”を見極める目を養いましょう